تتم مراجعة جميع محتويات iLive طبياً أو التحقق من حقيقة الأمر لضمان أكبر قدر ممكن من الدقة الواقعية.

لدينا إرشادات صارمة من مصادرنا ونربط فقط بمواقع الوسائط ذات السمعة الطيبة ، ومؤسسات البحوث الأكاديمية ، وطبياً ، كلما أمكن ذلك استعراض الأقران الدراسات. لاحظ أن الأرقام الموجودة بين قوسين ([1] و [2] وما إلى ذلك) هي روابط قابلة للنقر على هذه الدراسات.

إذا كنت تشعر أن أيًا من المحتوى لدينا غير دقيق أو قديم. خلاف ذلك مشكوك فيه ، يرجى تحديده واضغط على Ctrl + Enter.

أسباب قصور الغدة الدرقية ومسبباته

خبير طبي في المقال

آخر مراجعة: 06.07.2025

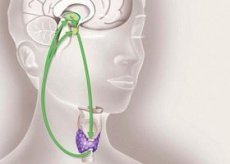

في الغالبية العظمى من الحالات (90-95٪)، يحدث قصور الغدة الدرقية بسبب عملية مرضية في الغدة الدرقية نفسها، مما يقلل من مستوى إنتاج الهرمون (قصور الغدة الدرقية الأولي). يؤدي تعطيل التأثير التنظيمي والمحفز لهرمون الثيروتروبين النخامي أو عامل تحرير المهاد (ثيروليبرين) إلى قصور الغدة الدرقية الثانوي، وهو أقل شيوعًا بشكل ملحوظ من قصور الغدة الدرقية الأولي. لا تزال قضية قصور الغدة الدرقية المحيطي، والتي تحدث إما بسبب اضطراب استقلاب هرمون الغدة الدرقية في المحيط، وخاصة تكوين T3 غير النشط والعكسي من T4، أو نتيجة لانخفاض حساسية المستقبلاتالنووية للأعضاء والأنسجة لهرمونات الغدة الدرقية، مثيرة للجدل. لا تزال قضية التدهور المرتبط بالعمر لمستوى هرمونات الغدة الدرقية النشطة نتيجة لاضطراب التمثيل الغذائي المحيطي والتغيرات في الغدة الدرقية نفسها أثناء الشيخوخة مثيرة للجدل. عند فحص السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، تم الكشف في بعض الدراسات عن قصور الغدة الدرقية الواضح في 3.4٪، وقصور الغدة الدرقية قبل السريرية في 5.2٪ من الأشخاص، بينما في دراسات أخرى كان معدل الكشف أقل بشكل ملحوظ.

يمكن أن يصبح تقييم وظيفة الغدة الدرقية ودورها في مختلف المتلازمات والأمراض السريرية معقدًا بسبب التغيرات في التمثيل الغذائي المحيطي لهرمونات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات T3 في عدد من الأمراض والحالات، على سبيل المثال، في متلازمة الكلى، في تليف الكبد، وأحيانًا أثناء الحمل.

من الواضح أن أهمية متلازمة عدم حساسية هرمون الغدة الدرقية الطرفية في نشوء قصور الغدة الدرقية يتم التقليل من شأنها في الممارسة السريرية الحقيقية.

حاليًا، يُعد قصور الغدة الدرقية الأولي ، الذي يحدث نتيجة التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي المزمن، الأكثر شيوعًا بين البالغين. وفي هذا الصدد، طرأ تغيير كبير على فكرة ما يُسمى بقصور الغدة الدرقية مجهول السبب، باعتباره الشكل الرئيسي لقصور الغدة الدرقية التلقائي. في التهاب الغدة الدرقية المزمن، بعد تجاوز أنسجة الغدة الدرقية مرحلة التسلل اللمفاوي، تضمر تدريجيًا وتحل محلها أنسجة ليفية. قد يتقلص حجم الغدة دون أن يتغير بشكل ملحوظ، وقد تتضخم بسبب فرط تحفيز هرمون TSH التعويضي (تضخم الغدة الدرقية هاشيموتو).

يُعرف قصور الغدة الدرقية الأولي، الذي يصاحبه تلف في الغدد الكظرية والغدد التناسلية والغدة جار الدرقية والبنكرياس، وكذلك لدى الشباب والأطفال المصابين بأمراض جلدية فطرية، والثعلبة والبهاق، بمتلازمة نقص الغدد الصماء الأولية، وهي حالة مناعية ذاتية لا جدال فيها. في الوقت نفسه، إلى جانب تلف الجهاز الصماء، قد يُصاب المرضى بأمراض مناعية أخرى (مثل الربو القصبي، وفقر الدم الخبيث، والتهاب المعدة الضموري). يحدث قصور الغدة الدرقية الأولي لأسباب متعددة.

- مضاعفات العلاج بعد:

- العلاج الجراحي لأمراض الغدة الدرقية المختلفة؛

- علاج تضخم الغدة الدرقية السام باليود المشع؛

- العلاج الإشعاعي للأمراض الخبيثة في الأعضاء الموجودة في الرقبة (الليمفوما، سرطان الحنجرة)؛

- العلاج غير الخاضع للسيطرة الجيدة باستخدام العوامل المسببة لفرط نشاط الغدة الدرقية (ميركازوليل، الليثيوم)؛

- استخدام الأدوية التي تحتوي على اليود، بما في ذلك عوامل التباين الشعاعي؛

- تناول الجلوكوكورتيكويدات، والإستروجينات، والأندروجينات، وأدوية السلفوناميد.

- الآفات المدمرة للغدة الدرقية: الأورام، والالتهابات الحادة والمزمنة (التهاب الغدة الدرقية، الخراج، السل، داء الشعيات، ونادرا جدا، داء النشواني، الساركويد، داء السيستين).

- خلل تكوين الغدة الدرقية (عدم تنسجها أو نقص تنسجها) الناتج عن عيوب في النمو داخل الرحم، عادةً لدى حديثي الولادة والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين، وغالبًا ما يترافق مع الصمم والقماءة. أحيانًا، يقع الجزء المتبقي من أنسجة الغدة الدرقية في منطقة الغدة الدرقية تحت اللسان وفي جذر اللسان. قد يحدث تشوه الغدة الدرقية بسبب نقص اليود في البيئة المحيطة، أو قصور الغدة الدرقية لدى الأم غير المعالج، أو الاستعداد الوراثي.

يتطور قصور الغدة الدرقية الثانوي مع آفات التهابية أو مدمرة أو رضحية في الغدة النخامية و/أو تحت المهاد (ورم، نزيف، نخر، استئصال الغدة النخامية جراحيًا وإشعاعيًا) مع نقص إفراز هرموني TRH وTSH، وبالتالي انخفاض في النشاط الوظيفي للغدة الدرقية. نادرًا ما يُلاحظ اضطراب معزول في تخليق TSH. في أغلب الأحيان، يحدث قصور الغدة الدرقية الثانوي في إطار أمراض الغدة النخامية العامة (خاصةً في الفص الأمامي)، ويصاحبه قصور الغدد التناسلية، ونقص إنتاج قشر الكظر، وزيادة في هرمون النمو.

مسببات قصور الغدة الدرقية

تُحدَّد مسببات قصور الغدة الدرقية (وخاصةً الأولية) بانخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية، التي تؤثر على الوظائف الفسيولوجية وعمليات الأيض في الجسم. ونتيجةً لذلك، تُثبَّط جميع أنواع الأيض، ويُثبَّط استخدام الأنسجة للأكسجين، وتُبطَّأ التفاعلات التأكسدية، ويقلُّ نشاط مختلف الأنظمة الإنزيمية، وتبادل الغازات، والأيض الأساسي. ويؤدي تباطؤ تخليق البروتين وجزيئاته وهدمه، بالإضافة إلى عملية التخلص منها من الجسم، إلى زيادة ملحوظة في نواتج تحلل البروتين في الفراغات خارج الأوعية الدموية للأعضاء والأنسجة، وفي الجلد، وفي العضلات الهيكلية والعضلات الملساء. ويتراكم فوسفات الكرياتين، على وجه الخصوص، في عضلة القلب ومجموعات العضلات الأخرى. في الوقت نفسه، ينخفض محتوى الأحماض النووية (DNA وRNA)، ويتغير طيف بروتين الدم نحو زيادة في كسور الجلوبيولين، وتتركز كمية كبيرة من الألبومين في النسيج الخلالي، ويتغير تركيب الهيموغلوبين. لا تزال أسباب زيادة نفاذية البروتين عبر الغشاء والشعيرات الدموية، وهي سمة مميزة لقصور الغدة الدرقية، غير معروفة إلى حد كبير. ويُفترض أن للمواد الفعالة في الأوعية الدموية (مثل الهيستامين) دور في ذلك؛ ويُرجّح أن يكون السبب هو تباطؤ التصريف اللمفاوي، مما يقلل من عودة البروتين إلى الأوعية الدموية.

في القلب والرئتين والكلى والتجاويف المصلية، وخاصةً في جميع طبقات الجلد، تترسب جليكوز أمينوغليكان الحمضية (GAGs)، وخاصةً حمض الجلوكورونيك، وبدرجة أقل حمض شوندروتن كبريتيك، بشكل مفرط. نادرًا ما يرتفع مستوى جليكوز أمينوغليكان في الخلايا الليفية في الدم، والتي تتأثر مباشرةً بهرمونات الغدة الدرقية. وقد أظهرت الدراسات التي أجراها الباحثون بالتعاون مع أ. ن. نازاروف أن مستوى جليكوز أمينوغليكان يزداد مع طول مدة المرض.

تؤدي زيادة الجليكوز أمينوغليكان إلى تغيير البنية الغروانية للأنسجة الضامة، وزيادة قابليتها للماء، والارتباط بالصوديوم، مما يؤدي إلى تكوين الوذمة المخاطية في ظل ظروف تصريف الليمف الصعب.

يمكن أن تتأثر آلية احتباس الصوديوم والماء في الأنسجة أيضًا بزيادة هرمون الفازوبريسين، الذي تُثبِّط هرمونات الغدة الدرقية إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض مستوى عامل ناتريوتريك الأذيني. إلى جانب الميل إلى زيادة مستوى الصوديوم داخل الخلايا وبين الخلايا، هناك ميل إلى نقص صوديوم الدم وانخفاض في تركيز البوتاسيوم داخل الخلايا. كما ينخفض تشبع الأنسجة بأيونات الكالسيوم الحرة. ويتباطأ استخدام وإزالة نواتج تحلل الدهون، ويرتفع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية والبروتينات الدهنية بيتا.

يُعيق نقص هرمون الغدة الدرقية نمو أنسجة المخ ويُثبط النشاط العصبي العالي، وهو أمر يُلاحظ بشكل خاص في مرحلة الطفولة. ومع ذلك، يُصاب البالغون أيضًا باعتلال دماغي ناتج عن قصور الغدة الدرقية، والذي يتميز بانخفاض النشاط العقلي والذكاء، وضعف النشاط الانعكاسي الشرطي وغير الشرطي. ويكون النشاط الفسيولوجي للغدد الصماء الأخرى محدودًا، وخاصةً قشرة الغدة الكظرية، التي تُقلل من وظيفتها بسرعة عند انخفاض حرارة الجسم. كما يضعف الأيض المحيطي للكورتيكوستيرويدات والهرمونات الجنسية (وهذا الأخير يؤدي إلى انقطاع الإباضة). ومع ذلك، يرتفع مستوى الكاتيكولامينات تعويضيًا، ولكن في غياب هرمونات الغدة الدرقية، لا تتحقق آثارها الفسيولوجية بسبب انخفاض حساسية مستقبلات بيتا الأدرينالية. يؤدي انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية في الدم، نتيجةً لآلية التغذية الراجعة السلبية، إلى زيادة إفراز الهرمون المنبه للغدة الدرقية، وغالبًا البرولاكتين. ويُحفز الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH) فرط التنسج التعويضي لأنسجة الغدة الدرقية، وتكوين الأكياس والأورام الغدية، وما إلى ذلك.

تعتمد غيبوبة قصور الغدة الدرقية على تثبيط مركز التنفس، وانخفاض تدريجي في النتاج القلبي، وزيادة نقص الأكسجين في الدماغ، وانخفاض حرارة الجسم نتيجةً لانخفاض معدل الأيض العام نتيجةً لانخفاض معدل التفاعلات الأيضية الأساسية واستخدام الأكسجين. إلى جانب تثبيط مركز التنفس، تُعيق التهوية الرئوية بسبب تراكم الإفرازات القصبية وانخفاض منعكس السعال. يُعدّ نقص إفراز قشر الكظر العامل الأهم في التسبب في المرض، والذي يُحدد شدته وتوقعاته. عادةً ما يسبق فقدان الوعي فترة ما قبل الغيبوبة، حيث تكون الأعراض الرئيسية لقصور الغدة الدرقية مُركّزة ومتفاقمة. في حالات انخفاض حرارة الجسم الشديد (30 درجة مئوية أو أقل)، تنخفض وظائف جميع الأعضاء الداخلية، وخاصة الغدد الكظرية. ومع ذلك، نادرًا ما تكون درجة حرارة الجسم في غيبوبة قصور الغدة الدرقية طبيعية. قد يكون التشخيص والتشخيص التفريقي صعبًا في حالة عدم وجود تاريخ سابق لقصور الغدة الدرقية أو العلاج باليود المشع. هذا النوع من العلاج هو الذي يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية المتأخر، والذي تحفز أعراضه الرئيسية التراجع المرتبط بالعمر.

التشريح المرضي

غالبًا ما يكون سبب انخفاض وظيفة الغدة الدرقية هو تغيراتها الضامرة، والتي تظهر بدرجات متفاوتة. في حالة الضمور الشديد، لا يتجاوز وزن الغدة 3-6 غرامات، وتتمثل في كبسولة سميكة ذات طبقات وأوعية دموية ضامة متطورة، بينها بضع جزر صغيرة من أنسجة الغدة الدرقية تتكون من بصيلات صغيرة ذات خلايا غروانية سميكة وخلايا بصيلية مسطحة أو خلايا هورثل-أشكنازي. توجد في السدى بعض الارتشاحات اللمفاوية مع مزيج من الخلايا البلعمية وخلايا أخرى. يُلاحظ أحيانًا ارتشاح دهني واضح. تحدث هذه التغيرات عادةً في قصور الغدة الدرقية الناتج عن خلل في وظيفة الغدة الدرقية في منطقة تحت المهاد و/أو الغدة النخامية.

إذا كان قصور الغدة الدرقية الخلقي وراثيًا ومصحوبًا بعدم قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات، يُلاحظ تكوّن تضخم الغدة الدرقية. يزداد حجم الغدة بسبب فرط تنسج وتضخم ظهارة الغدة الدرقية، مُشكّلةً خيوطًا وعناقيد صلبة وهياكل أنبوبية، ونادرًا، هياكل جرابية خالية تقريبًا من المحتوى. ظهارة الغدة الدرقية كبيرة، وغالبًا ما يكون سيتوبلازمها خفيفًا مُفرّغًا. تكون النوى مُتضخمة بشكل خاص، ويمكن أن تكون عملاقة وقبيحة. تتكاثر هذه الظهارة بكثافة، مما يؤدي إلى نمو سريع لتضخم الغدة الدرقية. غالبًا ما يتبيّن أن استئصال الغدة الدرقية الجزئي الذي يُجرى على هؤلاء المرضى غير جذري. يتكرر تضخم الغدة الدرقية بسرعة. يصبح التصلب والتغيرات غير التنسجية في ظهارة الغدة الدرقية أكثر وضوحًا. غالبًا ما تُفسّر هذه الحالات على أنها سرطان الغدة الدرقية. ومع ذلك، فإن غياب ظاهرة غزو الأوعية الدموية ونمو الكبسولة في الغدة لا يسمح لنا باعتبار هذه الحالة المرضية أورامًا خبيثة. في هذه الحالات، تحدث الانتكاسات وزيادة تكاثر ظهارة الغدة الدرقية نتيجة فرط تحفيز هرمون TSH. وغالبًا ما تتكون أورام غدية عديدة ذات بُنى مختلفة، وخاصةً من النوع الجنيني، في هذه الغدد.

في العضلات الهيكلية، يتميز قصور الغدة الدرقية بتضخم بعض ألياف العضلات مع اختفاء الخطوط المستعرضة، وتمزق اللييفات العضلية، واختلال سلامة غشاء الساركوليما، ووذمة الألياف الفردية، وزيادة عدد النوى مع إعادة توزيعها على طول الألياف. في بعض الأحيان، يُلاحظ تسلل لمفاوي بلازمي، كما هو الحال في التهاب العضلات المتعدد. جميع هذه التغيرات مميزة للوذمة المخاطية، وتُعتبر اعتلالًا عضليًا مخاطيًا.

في قلب مرضى الوذمة المخاطية، غالبًا ما تُلاحظ وذمة التامور، وفي الشرايين التاجية - تصلب الشرايين المتعدد. عادةً ما يكون الغشاء القاعدي للشعيرات الدموية لعضلة القلب سميكًا بشكل حاد.

تتضخم الغدة النخامية في كثير من الأحيان، ويمكن اكتشاف تغيرات مختلفة فيها: انخفاض حاد في حبيبات الخلايا الحمضية، وزيادة في عدد الخلايا القاعدية ذات الحبيبات الضعيفة.

ضمور قشرة الغدة الكظرية. قد يترافق قصور الغدة الدرقية المناعي الذاتي مع تلف مناعي ذاتي في قشرة الغدة الكظرية (متلازمة شميدت).

يحدث اعتلال الأعصاب الدرقية في المقام الأول بسبب التنكس العصبي المحوري، والذي بدوره يؤدي إلى تفاقم اعتلال العضلات المخاطي.

يمكن أن يصاحب قصور الغدة الدرقية أنواع مختلفة من تضخم الغدة الدرقية العقدي، وخاصة الغرواني، وكذلك داء النشواني المعمم أو المعزول في الغدة الدرقية، حيث يحدث ضمور في نسيجها بسبب الترسب الهائل للأميلويد في الغشاء القاعدي للبصيلات وفي سدى الغدة.

[

[